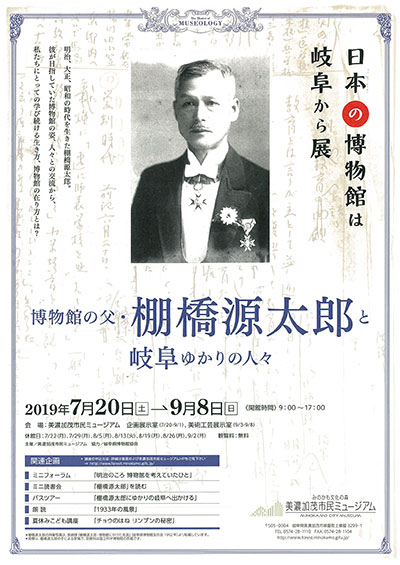

日本の博物館は岐阜から‐博物館の父・棚橋源太郎と岐阜ゆかりの人々

|

|

2019年は国際博物館会議(通称ICOM)の名誉会員であった棚橋源太郎の生誕150年の節目の年になります。 今回の展覧会では、岐阜県生まれの棚橋源太郎(たなはしげんたろう/1869-1961)と彼と交流のあった岐阜ゆかりの 人々(名和靖、森金次郎、河竹繁俊、坪内逍遙ほか)を紹介します。「わが国博物館育ての親」と呼ばれる棚橋源太郎は、 岐阜県師範学校卒業後、附属小学校訓導となり理科教育に力を注ぎます。その後東京師範学校に入学、東京師範学校教諭兼訓導となり、 さらに1906年東京師範学校付属東京教育博物館の館長となり、博物館事業に携わり始めました。海外の博物館への留学、 赤十字博物館館長(1942年~1946年)などを歴任し、博物館が行う様々な活動の実践と理論の両面から尽力、戦後は博物館法の制定、 学芸員の養成にも力を注ぎました。その棚橋源太郎が影響を与えた人物は多く、また彼が影響を受けた人物も多くいます。 今日、人は、何歳になっても学び続け、成長し続ける存在として捉えられるようになりました。学びの場として、 博物館は人々の幅広い、そして深い学びへの願いに応えることが求められています。一方で過去から受け継がれてきた財産を、 後世に伝え、遺していくことも考えなければなりません。博物館がこれまで役割とされてきた資料を集めたり調査したりする活動とともに、 「いまの時代、博物館はどうあるべきか」「博物館の果たす役割は何か」ということも考える必要があります。 それは過去の博物館の研究者や実践者の研究や実践からひもとき、「今とこれから」を考えていくことにつながります。 明治、大正、昭和の時代を生きた棚橋源太郎。彼が目指していた博物館の姿、人々との交流から、私たちにとっての学び続ける生き方、 博物館の在り方を考えていく機会となれば幸いです。 ●主な岐阜ゆかりの人々 名和靖(なわやすし/1857-1926)昆虫翁、名和昆虫研究所、名和昆虫博物館の設立者 森金次郎(もりきんじろう/1880-1980) 教育者、東京教育博物館(現国立科学博物館)学芸官 河竹繁俊(かわたけしげとし/1889-1967)日本演劇史研究者、早稲田大坪内博士記念演劇博物館2代目館長 坪内逍遙(つぼうちしょうよう/1859-1935)明治・大正・昭和の3時代にわたり活躍した文学者 |

| 会期: | 2019年(令和元年)7月20日(土曜日)~9月8日(日曜日) |

| 休館日: | 月曜日(ただし祝日の場合は開館し、直後の平日休館) |

| 時間: | 午前9時~午後5時 |

| 観覧料: | 無料 |

| 会場: | 美濃加茂市民ミュージアム・企画展示室(7/20-9/1)、美術工芸展示室(9/3-9/8) |

| 主催: | 美濃加茂市民ミュージアム |

| 協力: | 岐阜県博物館協会 |

| 内容: | 江戸から明治に時代が変わり、我が国が近代化を推し進める中で、 田中芳男など博覧会の開催や博物館の創設の機運の高まりを盛り上げた人たちがいました。彼らの地道な調査や研究活動、海外の技術の紹介など、幅広い活動をご紹介します。 |

| 期日: | 2019年(令和元年)8月3日(土曜日) |

| 時間: | 午後2時~3時30分 |

| 講師: | 櫻井弘人氏(長野県飯田市美術博物館学芸員) |

| 会場: | みのかも文化の森・2階研究室 |

| 参加料: | 無料 |

| 定員: | 30名 |

| 対象: | どなたでも |

| 申し込み方法: | 事前申込(期間:7月20日まで) 電話、はがき、ご来館、文化の森ホームページ講座申込み専用フォームで受付 7月20日の時点で申し込み多数の場合には抽選いたします。申し込み状況を見ながら期限延長をする場合があります。 |

| 内容: | 91歳で亡くなるまでの間、棚橋源太郎は多くの論文や著書を著し、 自らの考えを綴ってきました。棚橋が大切にし、目指してきた理科教育、博物館教育とはどのようなものであったのか。彼の著書を読みながら、 参加者の皆様と一緒に、その根幹に迫ってみたいと思います。 |

| 期日: | 2019年(令和元年)8月25日(日曜日) |

| 時間: | 午後2時~4時 |

| 会場: | みのかも文化の森・会議室 |

| 参加料: | 100円 |

| 定員: | 15名 |

| 対象: | どなたでも |

| 申し込み方法: | 事前申込(期間:8月10日まで) 電話、はがき、ご来館、文化の森ホームページ講座申込み専用フォームで受付 8月10日の時点で申し込み多数の場合には抽選いたします。申し込み状況を見ながら期限延長をする場合があります。 |

| 内容: | 棚橋源太郎先生顕彰会により設置された「棚橋源太郎先生顕彰日時計」(岐阜県博物館)と 岐阜公園の名和昆虫博物館を見学にいきます。晩年、棚橋源太郎は昆虫の生態や害虫駆除の研究に尽力した名和靖に大いに影響を受けたと振り返っています。 名和昆虫博物館は、その名和靖が設立した名和昆虫研究所の付属施設として、昆虫のことを広める役割を担っています。 |

| 期日: | 2019年(令和元年)8月17日(土曜日) |

| 時間: | 午前8時30分~12時 |

| 見学先: | 百年公園内日時計、名和昆虫博物館前 |

| 集合場所: | みのかも文化の森・エントランスホール(美濃加茂市のバスで移動します) |

| 参加料: | 500円(名和昆虫博物館入館料) |

| 定員: | 25名 |

| 対象: | どなたでも |

| 申し込み方法: | 事前申込(期間:8月6日まで) 電話、はがき、ご来館、文化の森ホームページ講座申込み専用フォームで受付 8月6日の時点で申し込み多数の場合には抽選いたします。 |

| 内容: | 棚橋源太郎が立ち上げとその後の運営に深くかかわった「日本博物館協会」では、 ラジオ放送を使って博物館の活動を紹介する「ラヂオ放送と博物館との連絡」事業を行いました。実際にラジオで放送された博物館紹介の作品を朗読します。 また明治から大正時代の子どもたちよく読まれた児童文学者・巌谷小波(いわやさざなみ:1870年-1933年)の作品を朗読し、 ラジオ放送の流れた当時の様子を感じたいと思います。 |

| 期日: | 2019年(令和元年)7月28日(日曜日) |

| 時間: | 午後2時~3時 |

| 朗読: | 作品:ラヂオ風景「花の博物館めぐり」、巌谷小波の作品 朗読:みのかも「声のドラマ」の会 |

| 会場: | みのかも文化の森・緑のホール |

| 参加料: | 無料 |

| 定員: | 120名 |

| 対象: | どなたでも |

| 申し込み方法: | 不要 |

| 内容: | チョウのはねについている「りん紛」を写し取る方法でチョウの標本をつくります。 棚橋が影響を受けたとされる恩師・名和靖が日記の表紙にデザイン的にほどこした方法でもあります。 |

| 期日: | (1)2019年(令和元年)7月27日(土曜日) (2)2019年(令和元年)8月3日(土曜日) ※(1)(2)は同じ内容です |

| 時間: | 午前9時30分~12時 |

| 会場: | みのかも文化の森・工芸室ほか |

| 参加料: | 各日とも300円 |

| 定員: | 各10名 |

| 対象: | 小中学生 |

| 申し込み方法: | 事前申込(期間:6月30日まで) はがき、ご来館、文化の森ホームページ講座申込み専用フォームで受付 |