森の道草

ただし、道草をするので不定期更新、動植物を守るために場所は明らかにしないことがありますので、ご承知おきください。

ひっつきむしの季節ですね4

2016/11/06No.63

葉がササに似ているササクサ。大人のひざからももくらいの高さに成長します(写真は高さ10センチメートルくらいの小さな株です)。

このひっつきむしもやっかいです。

「ひっつきむし」の部分の先端に小さなざらざらする芒(のぎ)があり、これが衣類や動物の毛にひっかかります。

このひっつきむしは途中で2つに分かれるようになっていて、引っ張ってとろうとすると先端の芒の方が衣類に残ってしまい、選択しても残っていることも…。

このひっつきむしもやっかいです。

「ひっつきむし」の部分の先端に小さなざらざらする芒(のぎ)があり、これが衣類や動物の毛にひっかかります。

このひっつきむしは途中で2つに分かれるようになっていて、引っ張ってとろうとすると先端の芒の方が衣類に残ってしまい、選択しても残っていることも…。

ササクサ

拡大

ひっつきむしの季節ですね3

2016/11/04No.62

文化の森のいろいろな場所に生えている、チヂミザサです。

葉がササに似ていて、ちぢれているためこの名がついていますが、このひっつきむしはやっかいです。

長い「芒(のぎ)」があり、これにひっつきむしとなる「ねばねば」がついています。ひっついた服にも、とろうとした指も「ねばねば」になってしまいます。

葉がササに似ていて、ちぢれているためこの名がついていますが、このひっつきむしはやっかいです。

長い「芒(のぎ)」があり、これにひっつきむしとなる「ねばねば」がついています。ひっついた服にも、とろうとした指も「ねばねば」になってしまいます。

チヂミザサ

ひっつきむしの季節ですね2

2016/11/02No.61

私たちの衣服や、動物にくっついて移動するひっつきむし、ヌスビトハギです。2つずつペアになった実の表面に、面ファスナーのようなかぎ状の毛がついています。

顕微鏡でみると、面白いです。

もう少し、季節が進むと茶色く色づきます。

顕微鏡でみると、面白いです。

もう少し、季節が進むと茶色く色づきます。

ヌスビトハギ

ひっつきむしの季節ですね

2016/11/01No.60

カレンダーも残り2枚となりました。

木や草に実がつき、タネができる季節。文化の森にもたくさんの「ひっつきむし」がいます。

これは芝生広場のハギと一緒に生えていたイノコヅチ。小さな「苞(ほう)」が動物の毛や服の繊維にひっかかって移動します。

木や草に実がつき、タネができる季節。文化の森にもたくさんの「ひっつきむし」がいます。

これは芝生広場のハギと一緒に生えていたイノコヅチ。小さな「苞(ほう)」が動物の毛や服の繊維にひっかかって移動します。

イノコヅチ

他の地区のすてき

2016/10/26No.59

この時期、川の上流・中流の様子を実際に観察しに行く学習が、小学校5年生の理科の単元であります。

伊深の牛牧、木曽川の堤防沿いで、川の様子、転がっている石や周囲の様子について観察します。

秋らしくなってきた空の様子を。

伊深の牛牧、木曽川の堤防沿いで、川の様子、転がっている石や周囲の様子について観察します。

秋らしくなってきた空の様子を。

秋の空

大人のための自然観察会 - 三和地区

2016/10/15No.58

本日は大人のための自然観察会の2回目を開催しました。

三和町の奥山自然遊歩道近くから隣町の七宗町へ抜ける「間見峠」まで歩きました。

秋らしい青空の広がるすがすがしい気候、多くのテングチョウに迎えられて、様々な植物を観察しました。

途中、「何しているの?」と尋ねているかのようなタテハチョウの仲間と目が合いました。

三和町の奥山自然遊歩道近くから隣町の七宗町へ抜ける「間見峠」まで歩きました。

秋らしい青空の広がるすがすがしい気候、多くのテングチョウに迎えられて、様々な植物を観察しました。

途中、「何しているの?」と尋ねているかのようなタテハチョウの仲間と目が合いました。

何しているの?

本日の里山観察会

2016/10/01No.57

本日予定していました「のんびり里山観察会」は前日の夜からの雨の影響を考え、中止としました。

少しだけ里山の様子を見に行ってきました。

りりり…

じじじ…

多くの虫の声が耳に飛び込んできました。

少しだけ里山の様子を見に行ってきました。

りりり…

じじじ…

多くの虫の声が耳に飛び込んできました。

2016年10月1日

みんなで吸汁中

2016/09/29No.56

9月になって、ウラギンシジミをよく見かけます。

今日は、仲間で吸汁する姿を発見。

キンモクセイの香る中、すてきなランチタイムでした。

今日は、仲間で吸汁する姿を発見。

キンモクセイの香る中、すてきなランチタイムでした。

ウラギンシジミ

秋だなぁ…(他の地区の道草)

2016/09/14No.55

空き地はもちろん、道路の脇などでも見ることのできるエノコログサの仲間、今日調査に出かけた先にもたくさん生えていました。

ふと来た道を振り返った時に、太陽の光をうけ、輝く穂の美しさに足を止めてしまいました。

(その感動が伝わる写真となったかどうか気がかりです。)

ふと来た道を振り返った時に、太陽の光をうけ、輝く穂の美しさに足を止めてしまいました。

(その感動が伝わる写真となったかどうか気がかりです。)

エノコログサの仲間

白い色が目に飛び込んできました

2016/09/09No.54

翅を盛んに動かして飛ぶ、動きの速いウラギンシジミ。翅の裏の白い色が、太陽の光に反射して、目にとまります。

レンガの間に生えているコケから水分を吸収していると思われます。

レンガの間に生えているコケから水分を吸収していると思われます。

ウラギンシジミ

ドングリの季節です(他の地区の道草)

2016/09/02No.53

朝晩、秋の気配を感じることが多くなってきました。吹いてくる風も、気持ちひんやりしているような…。

久しぶりに、市内の公園へ出かけました。

まだ緑色ですが、そろそろドングリの季節。

もうちょっと大きくなりそうなマテバシイを見つけました。

久しぶりに、市内の公園へ出かけました。

まだ緑色ですが、そろそろドングリの季節。

もうちょっと大きくなりそうなマテバシイを見つけました。

マテバシイ

この生き物の声は暑さが増す気がします2

2016/08/20No.52

先週12日の金曜日に出会った、ニイニイゼミ。ゆっくり近づき、撮らせてもらえた一枚です。

森の中では、いろいろな種類のセミの声が聞こえてきますが、姿はなかなかみることができません。

森の中では、いろいろな種類のセミの声が聞こえてきますが、姿はなかなかみることができません。

ニイニイゼミ

この生き物の声は暑さが増す気がします

2016/08/10No.51

文化の森にはたくさんいます、アブラゼミ。ジージリジリジリ…と鳴きます。

ここ数日暑い日が続いていますね。アブラゼミも地面の上で涼んでいるようでした。

ここ数日暑い日が続いていますね。アブラゼミも地面の上で涼んでいるようでした。

アブラゼミ

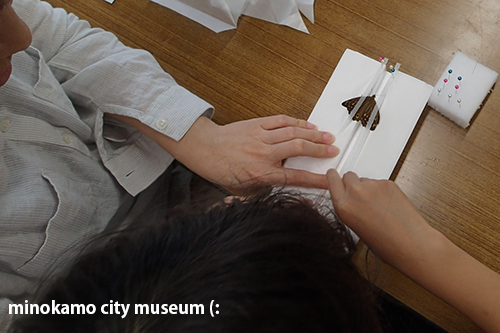

夏休みの子ども講座 チョウの標本づくり 2回目 をおこないました。

2016/07/30No.50

本日、30日「夏休みの子ども講座 チョウの標本づくり」を行いました。

午前中に、ヤマトシジミやヒカゲチョウ、コジャノメ、キチョウ、ジャコウアゲハなどを採集、午後から標本にしました。

「ひょうほんにするのがむずかしかった」「いろんなチョウがいておもしろかった」という声をいただきました。

引き続き、標本づくりに挑戦してくださるといいなと思います。

午前中に、ヤマトシジミやヒカゲチョウ、コジャノメ、キチョウ、ジャコウアゲハなどを採集、午後から標本にしました。

「ひょうほんにするのがむずかしかった」「いろんなチョウがいておもしろかった」という声をいただきました。

引き続き、標本づくりに挑戦してくださるといいなと思います。

20160730

こんなことろにセミのぬけがら

2016/07/29No.49

森の中で滞在制作をしていらっしゃる篠原芳子さんの作品にも、いました。

ニイニイゼミのぬけがらです。

作品もすっかり森の一部ということですね。

ニイニイゼミのぬけがらです。

作品もすっかり森の一部ということですね。

20160728

ジャコウアゲハに出会いました。

2016/07/27No.48

アゲハチョウの仲間、ジャコウアゲハに出会いました。

写真は、ササで休憩していますが、このほかにもひらりひらりと舞う姿を見かけました。

近くに幼虫の食草となる、ウマノスズクサがあると思われます。今度は、ウマノスズクサの探検に出かけたいと思います。

写真は、ササで休憩していますが、このほかにもひらりひらりと舞う姿を見かけました。

近くに幼虫の食草となる、ウマノスズクサがあると思われます。今度は、ウマノスズクサの探検に出かけたいと思います。

20160727

夏休み子ども講座 チョウの標本づくりをおこないました。

2016/07/24No.47

曇り空となった23日、夏休みの子ども講座「チョウの標本を作り」を行いました。

午前中に、ルリシジミ、ベニシジミ、キチョウ、ヒカゲチョウなどを採集、午後から標本作りでした。

初めて作る参加者のかたばかりでしたが、根気よく翅をひろげていました。

お家でもやってみたいと話してくれた子もいて、うれしい講座となりました。

午前中に、ルリシジミ、ベニシジミ、キチョウ、ヒカゲチョウなどを採集、午後から標本作りでした。

初めて作る参加者のかたばかりでしたが、根気よく翅をひろげていました。

お家でもやってみたいと話してくれた子もいて、うれしい講座となりました。

20160723

白い色がさわやかです

2016/07/18No.46

7月16日の大人のための自然観察会は伊深地区を歩きました。

観察会の途中で出会った、ヘクソカズラ。別名、ヤイトバナ、サオトメカズラとも呼ばれていることは有名です。

蒸し暑い日に、この白い花冠と中央の深紅のコントラストが、なんともさわやかです。

くきは左巻きになるとのこと、今度出会ったら、巻き方にも気をつけて観たいと思います。

観察会の途中で出会った、ヘクソカズラ。別名、ヤイトバナ、サオトメカズラとも呼ばれていることは有名です。

蒸し暑い日に、この白い花冠と中央の深紅のコントラストが、なんともさわやかです。

くきは左巻きになるとのこと、今度出会ったら、巻き方にも気をつけて観たいと思います。

ヘクソカズラ

展示の準備

2016/07/07No.45

16日から始まる「わくわくを伝えたい」展の準備のため、これまでに採集した昆虫の整理をしました。

いつ、どこで、何を採集したのか、が書かれた文字を見て、わくわくしながら昆虫を追いかけたことを思い出しました。

いつ、どこで、何を採集したのか、が書かれた文字を見て、わくわくしながら昆虫を追いかけたことを思い出しました。

20160707

道草・・・ほかの地区のすてき

2016/07/06No.44

昨日、市内各所に調査に出かけた時に出会いました。

大変暑い日で、まったく昆虫の姿を見ませんでしたが、草むらを分け入って進むと、飛び立つ飛び立つ、たくさんのジャノメチョウ。

チョウも日陰で体力を温存していたようです。

ぴよんぴよんと素早く飛びまわり、草の陰に隠れてしまうジャノメチョウをようやくとらえることができた一枚です。

チョウを追いかけている間、暑いことを忘れていました。

大変暑い日で、まったく昆虫の姿を見ませんでしたが、草むらを分け入って進むと、飛び立つ飛び立つ、たくさんのジャノメチョウ。

チョウも日陰で体力を温存していたようです。

ぴよんぴよんと素早く飛びまわり、草の陰に隠れてしまうジャノメチョウをようやくとらえることができた一枚です。

チョウを追いかけている間、暑いことを忘れていました。

ジャノメチョウ